4D上映で盛り上がる『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話でも大活躍! クリスティー式サスペンション開発秘話……その始まりはレーシングカー!?

2023年12月25日 17:00

継続高校のBT-42が大活躍!『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話

4D上映も始まり、現在展開中の『ガールズ&パンツァー最終章』第4話。冬季無限軌道杯もいよいよ準決勝を迎え、知波単学園に勝利した大洗女子学園と、強豪のサンダース大学付属高校を破って勝ち上がってきた継続高校との激しい雪上戦が第4話の見どころとなっている。

今回大洗女子学園と対戦する継続高校は、本拠地を石川県、学園艦の母港は金沢港に置く高校で、学校としての規模は小さく、資金難に喘いでいるが戦車道は盛んに行われているとの設定だ。校名の由来は第二次世界大戦中に北欧の小国・フィンランドと旧ソ連の間で発生した「継続戦争(第二次フィンランド-ソビエト戦争)」だと思われ、同校の戦車道部が所有するのは、旧ソ連から鹵獲したBT-7にイギリス製の旧式榴弾砲を組み合わせたフィンランド製BT-42を隊長車に、T-26やT-34などの旧ソ連戦車を戦力の中心とするほか、ドイツやフランス製の戦車も保有する。隊長のミカはフィンランドの民族楽器・カンテレを嗜むなどフィンランドとの縁が深い高校だ。

「ミカ」はフィンランドには多い名前で、ミカ・ハッキネン、ミカ・サロといったF1ドライバーがクルマ好きには馴染み深い。「アキ」といえば、フィンランドの映画監督のアキ・カリウスマキが有名だが、クルマ好き的にはマツダのRX-7グループBラリーカーをドライブしたアキム・ヴァルムボルトを推したい。隊長のミカはカンテレを携えていることが多いが、本作ではこのカンテレが重要な役割を果たす。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

継続高校の初登場は2015年11月に公開された『ガールズ&パンツァー 劇場版』で、このときは文科省の策謀により廃校の危機に瀕した大洗女子学園を救うため、他校の戦車道部とともにミカ・アキ・ミッコがBT-42を伴って短期転校という形で助っ人参戦し、大学選抜チームと戦った。

豪快な性格をしており、卓越したドライビングテクニックの持ち主。名前の元ネタはフィンランド出身のラリードライバーで、スバルやフォードのワークスドライバーとして活躍したミッコ・ヒルボネンかもしれない。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

このとき継続高校のBT-42はその快速を活かし、火力・装甲ともに勝る大学選抜チームのM26パーシング重戦車3輌を撃破したのは前回も述べた通り。

(C)GIRLS und PANZER Film Projekt

ミッコの「天下のクリスティー式、舐めんなよーっ!」とのセリフにもある通り、BT-42の独立懸架式クリスティーサスペンションはサスペンションストロークが大きく取れることから悪路走破性が高く、懸架装置(サスペンションユニット)を車体に内蔵することで被弾による損傷にも強く、さらにはBTシリーズの履帯を外して車輪走行が可能という同車の特徴を活かして獅子奮迅の活躍を見せた。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

今回の『最終章』第4話では、味方にしたときはあれほど頼もしかった継続高校が強敵として大洗女子学園の前に立ち塞がる。しかも、試合序盤に主人公・西住みほが乗るIV号戦車を長距離精密狙撃により失ったことで、残された大洗女子学園戦車道部は本シリーズ最大のピンチに陥る。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

継続高校の戦力は前述のBT-42のほか、同じくクリスティー式サスペンションを採用し、第二次世界大戦時の最優秀戦車との呼び声も高いT-34、軽戦車のT-26、さらには同校の切り札的存在であるⅢ突撃砲G型という強力な布陣だ。両校の戦いの結末はぜひ劇場に足を運んで見届けてほしい。

クリスティー式サスペンションを開発した

自動車技術者ジョン・W・クリスティーとは?

『ガールズ&パンツァー』で活躍するBT-42やT-34に採用された「クリスティー式サスペンション」を発明したのは、アメリカの自動車技術者ジョン・W・クリスティーである。彼については『ガールズ&パンツァー』ファンやミリタリーファンの間ではその名が知られているものの、革新的な自動車技術者でありながらクルマ好きの間ではすっかり忘れられた存在になってしまっている。今回はそんな彼の知られざる前半生について紹介しよう。

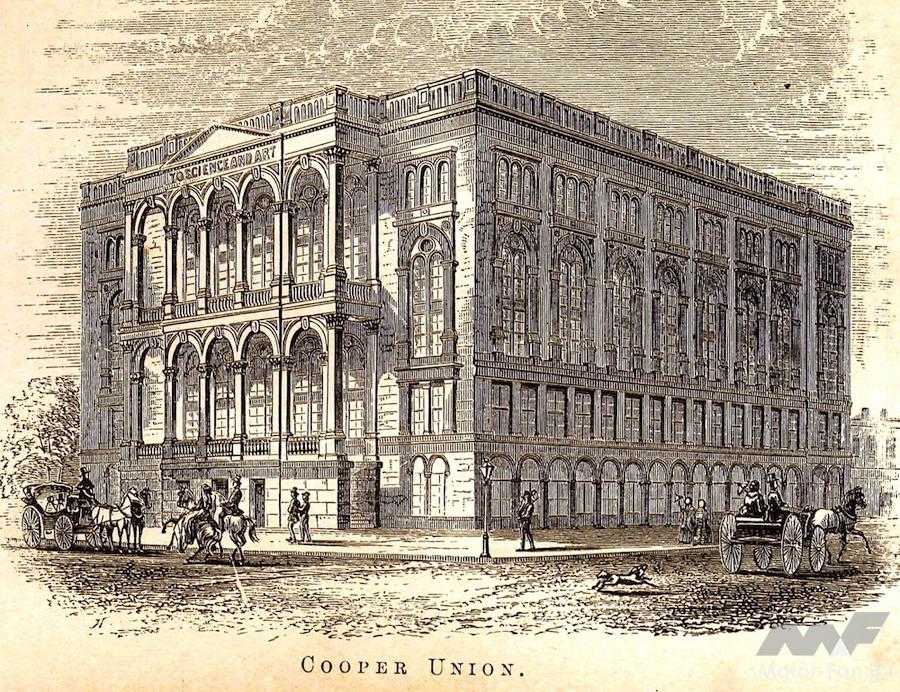

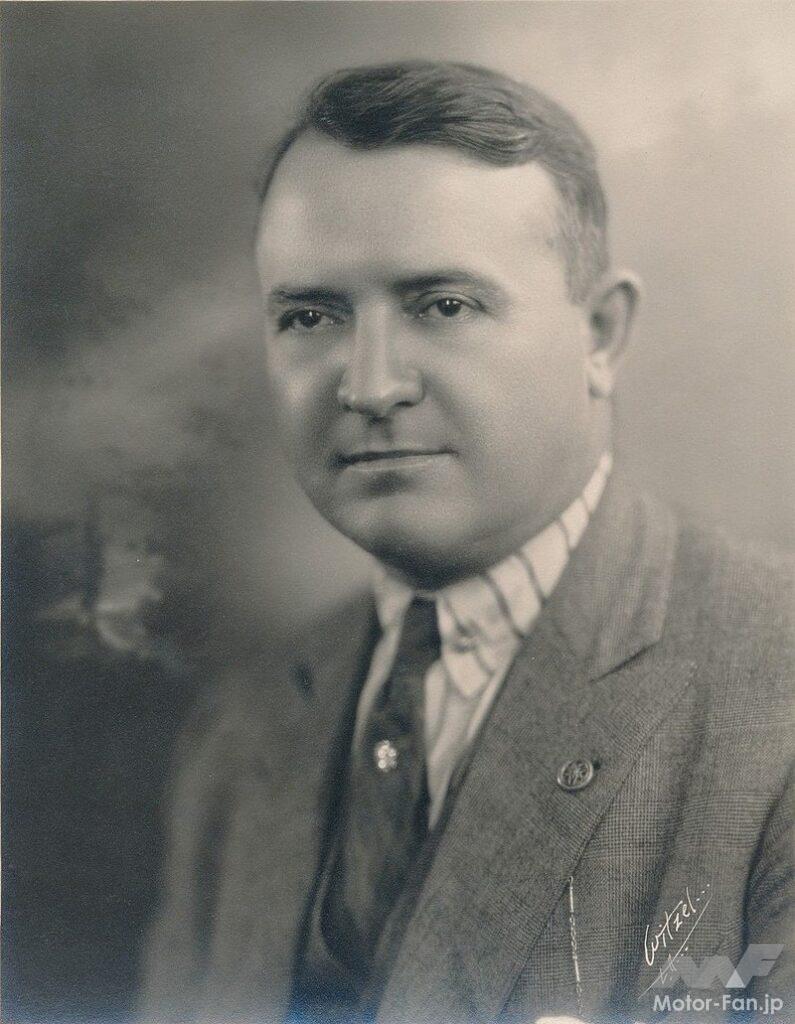

ジョン・W・クリスティーは1865年5月6日にニュージャージー州バーゲン郡リバーズエッジに生まれた。鍛冶屋を父に持つ4人兄弟の次男に生まれた彼は幼少期から数学や理科を得意とし、16歳のときにニューヨーク州にあるクーパー・ユニオンで工学を学びながらデラメーター鉄工所で働き始めた。

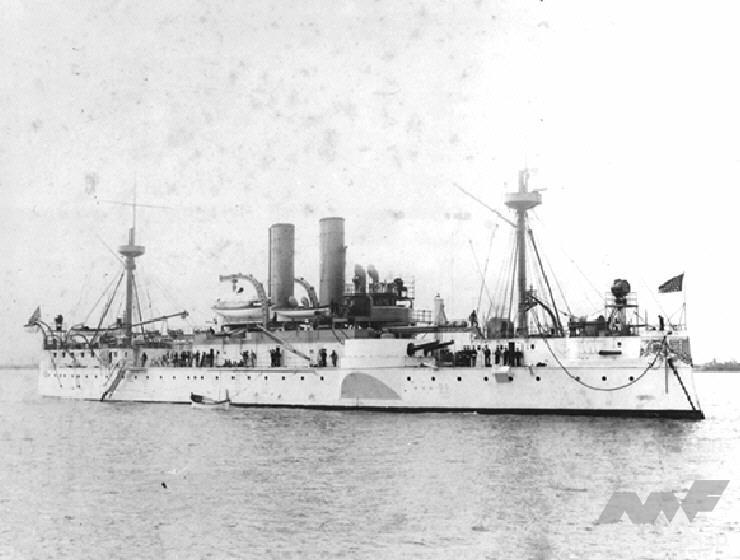

鉄工所勤務時代には戦艦やモニター艦(砲艦)に用いる砲架設計で名声を得るなど、その天才性を早くも開花させている。その後、鉄工所を辞したクリスティー青年は、いくつかの蒸気船会社の技術コンサルタントとなり、仕事の合間を見つけて潜水艦の研究に取り組んだ。

そして、1899年に軍艦用砲塔の旋回装置で特許を取得し、出資を受けて米英海軍の改装を主な事業とするクリスティー鉄工所を設立。その収益でマンハッタンに最先端の機械工場を建設した。

艦船技術者だったクリスティーは金属旋盤から着想を得て

FWD(前輪駆動)車の開発に乗り出す

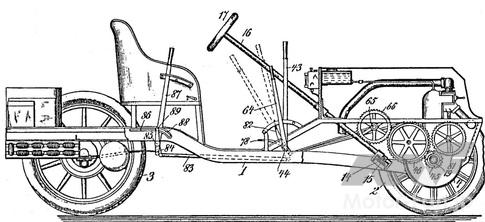

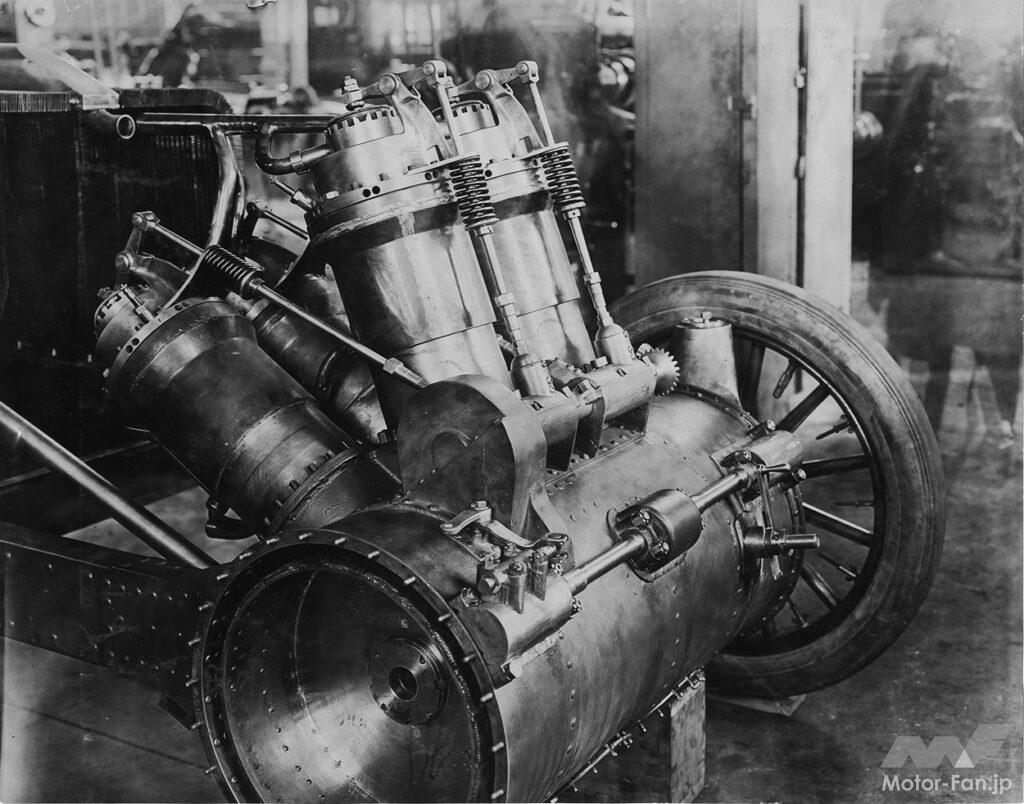

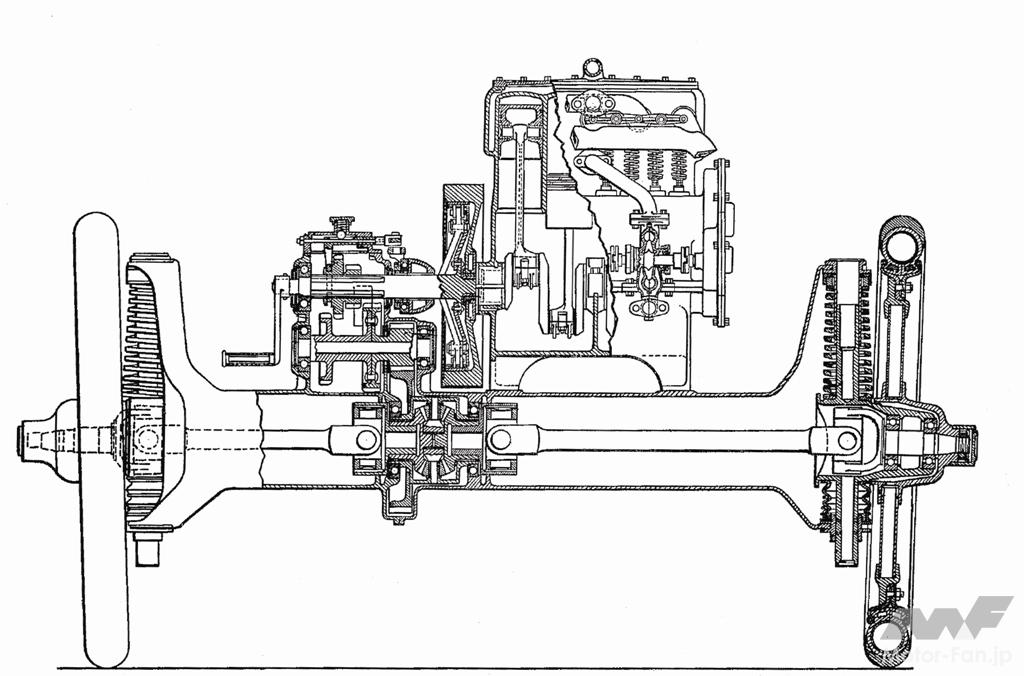

この頃からクリスティーの技術的な関心は艦船から自動車へと移ったようで、海上機械加工用の金属旋盤からインスピレーションを受けた彼は「高速走行する自動車は、走行安定性や軽量化、設計の合理化などのメリットから駆動システムは船のように車輌を押すのではなく、列車のように車輌を引っ張るべきだ」と主張し、独自の設計理論に基づいてエンジンを横置きしたFWD車の開発に取り組むようになる。

クリスティーはFWD車の発明者ではなかったが、アメリカにおけるパイオニアではあった。創成期のFWDで問題になったのは操舵を兼ねる駆動輪の設計である。これを解決するためにクリスティーが選んだ技術的手法は、前輪に2個のカルダンジョイント(U字型ジョイントを組み合わせた伸縮式のユニバーサルジョイント)を組み込むとともに、トランスミッションを廃し、横置きエンジンのクランクシャフト両端に接続された平歯車を介して直接左右輪を駆動させる「ダイレクト・ドライブ方式」の採用であった(開発初期には露出ギアによるトランスミッションを組み込んでいたが、上手く行かなかったようですぐに廃されている)。

もちろん、この設計ではコーナリング時に左右輪の回転差を吸収できないため、コーナーを曲がる際には内輪側のクラッチを切るという、今日の目で見ると些か乱暴な設計ではあった。

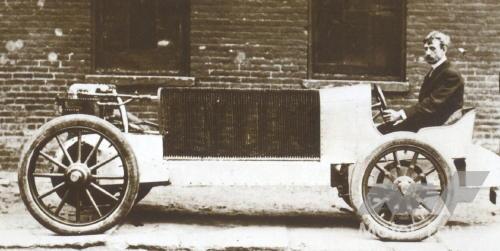

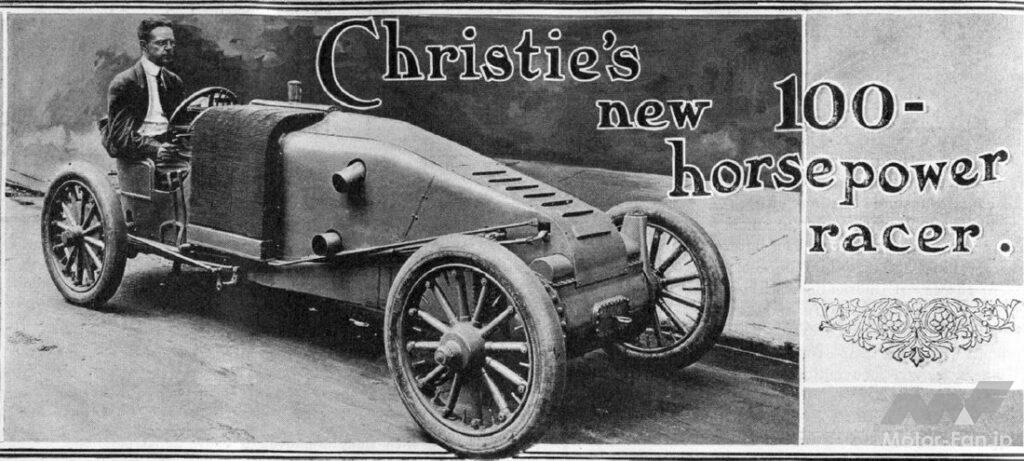

クリスティーが特許取得を目的とした1号車を経て、開発に注力したFWD車はレーシングカーである。その目的はレースでの優勝ではなく、この時代のメーカーの多くがそうであったように、レースでの勝利が市販車の販売に利用できると考えたからだ。

彼はフロリダ州オーモンドビーチなどで開催されていたスピードトライアルで完成した車輌をテストし、徐々にマシンを改良して行く。最終的にクリスティーのFWDマシンは、オーバルトラックを1マイル(約1.6km)51.15秒で走り切り、当時のガソリン車による世界タイ記録を叩き出したのであった。

ヴァンダービルドカップでの衝突事故を契機として

ランチアのクルマ作りに影響を与える

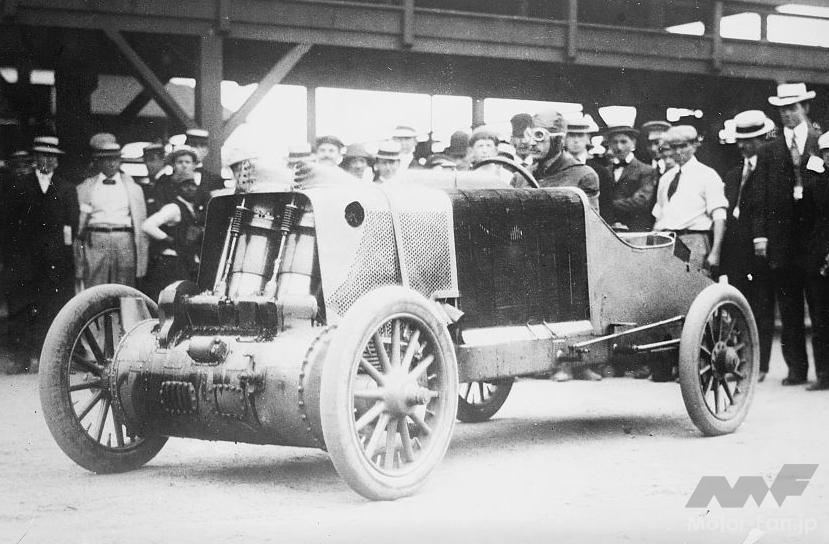

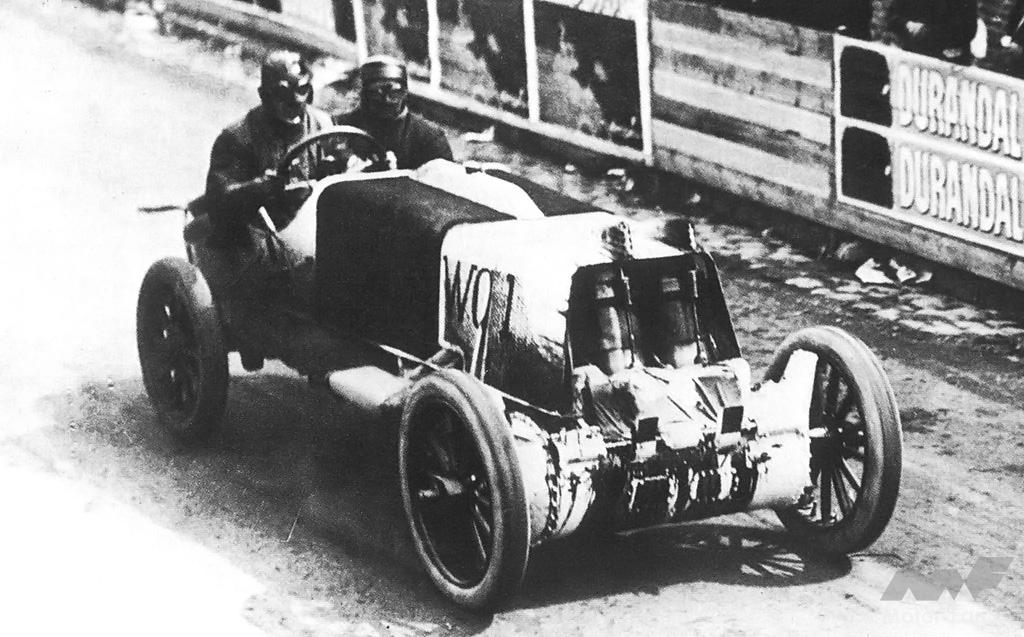

1905年、彼が「クリスティー・ダイレクト・アクション・モーターカー・カンパニー」(以下、CDAMC)を設立した同じ年の10月に開催された『第2回ヴァンダービルドカップ』に、クリスティーは自らマシンを駆って参戦した。

米欧対抗の国際レースにヨーロッパの各チームは豊富な予算を組んで臨んだのに対して、彼のチームは資金力で劣る弱小チームであり、開発したマシンはここ一番のスピードこそライバルに負けないもののまだまだ実験車の範疇を出るものではなく、信頼性や耐久性でも大きく見劣りするものだった。

だが、クリスティーはこれを特段大きな問題とは考えていないようだった。彼は大きなレースに参戦することで自社の革新的なFWD車の存在を世間にアピールし、認知して貰うことを目的としていたからだ。

しかし、そんなクリスティーの気持ちとは裏腹に、FWDマシンはレース8周目にトップを快走するヴィンチェンツォ・ランチアが駆るフィアットに追突。両車はリタイアを余儀なくされる。これでは自社の技術力の誇示やFWD車の先進性のアピールなどあったものではない。巻き添えを食ったことに怒り心頭のランチアはクリスティーに詰め寄った。

だが、事故相手のマシンがスライディングピラー式の独立懸架サスペンションを採用したFWD車という風変わりな設計であることに気がつくと、怒気を孕んだ表情は急速に和らぎ、追突されたクリスティー車をまじまじと観察し始め、クリスティーに対して技術的な質問を矢継ぎ早に投げかけたという。ランチアのエンジニアとしての知的好奇心がレーサーとしての闘争心に勝った瞬間であった。

後年ランチアは自身の名を冠した自動車メーカーを立ち上げるが、その最初の量産市販車である「ラムダ」にクリスティーFWDマシンに用いられたスライディングピラー式の独立懸架サスペンションが採用されていた。最初のレースこそ不本意な結果に終わったが、レーサー兼エンジニアとして世界的に名声を得ていたランチアに自らの技術が認められ、のちに彼の自動車開発に影響を与えたことはクリスティーにとって唯一の慰めであったかもしれない。

排気量2万ccのモンスターマシンでフランスGPに参戦するもリタイア

その後に不幸な事故がクリスティーを襲う

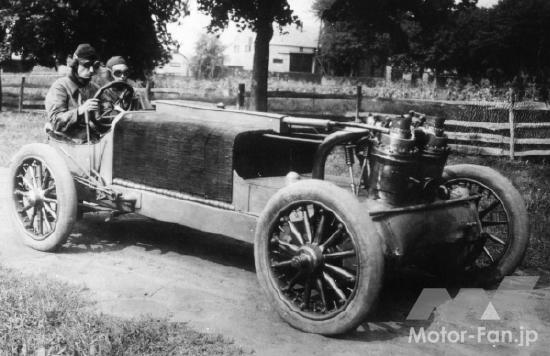

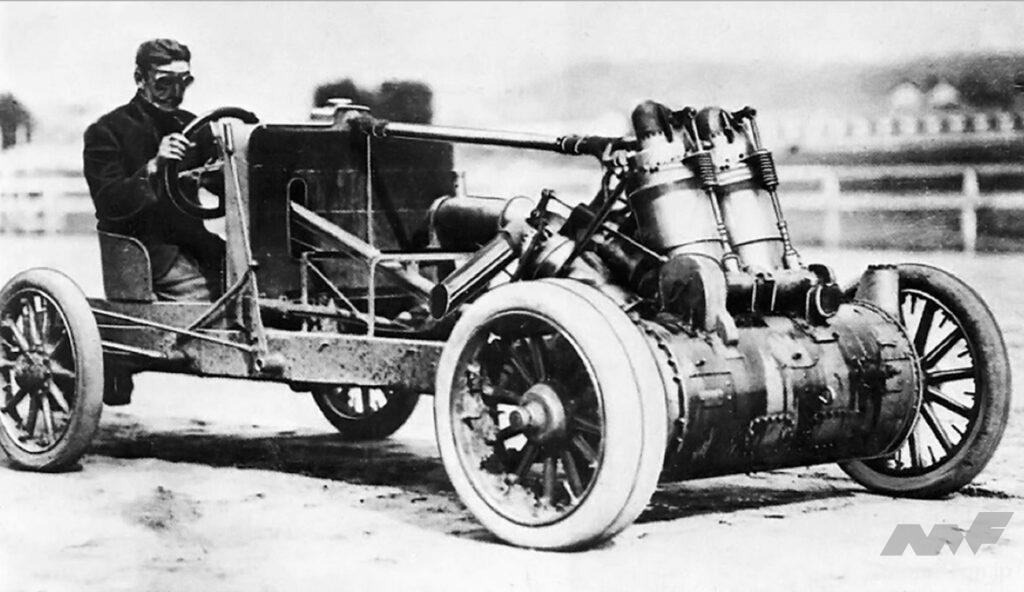

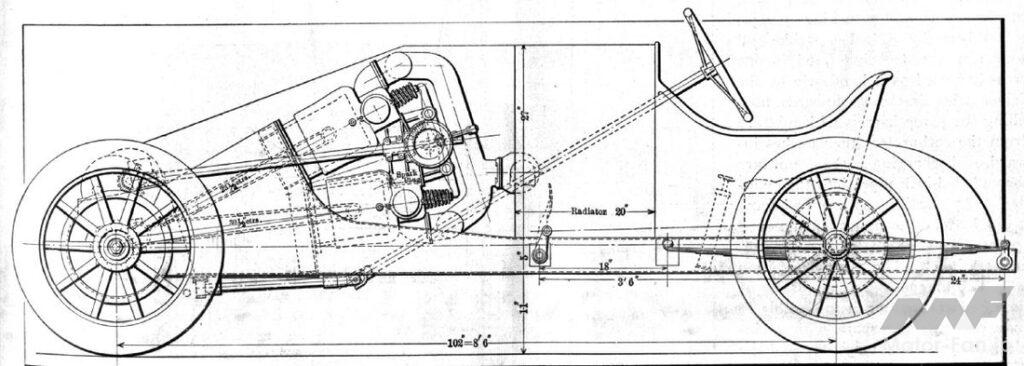

翌1906年の『第3回ヴァンダービルドカップ』にもクリスティーは参戦したが、このレースでも結果は残せなかった。それでもクリスティーの挑戦は留まることを知らず、1907年はより目標を高く設定し、国内レースで無冠のまま「フランスGP」への参戦を決断する。GPのためにクリスティーが新規開発した車輌は、前作と同様のFWDレイアウトを継承しながらも排気量1万9891cc (!)の巨大なV型4気筒エンジンを搭載したモンスターマシンであった。

しかも、巨大なエンジンを搭載しながらも重量はライバルよりも150kgは軽い816kgに抑えられていたというのだから驚きだ。クリスティーのGPマシンは、欧州のGPレースに参戦した初のアメリカ車であり、史上最大の排気量を持つGPマシンとなった。クリスティーが打ち立てたGPマシンの最大排気量の記録は今日に至るも破られておらず、おそらくは今後も破られることはないだろう。

しかし、事前の入念なテストにも関わらずクリスティーのマシンは決勝レースでは、わずか4周でクラッチトラブルによりリタイアした。結果、レースの順位は参加37台中33位で、帰国したクリスティーには「米国の自動車産業の評判を地に落とした」とのバッシングが新聞を中心に巻き起こった。それでも自身の技術に絶対の自信を持つ彼はめげることなく挑戦を続けた。

だが、そんなクリスティーを不幸が襲う。同年9月9日にペンシルベニア州ピッツバーグにあるブルーノッツ・アイランド競馬場で開催されたレースに参戦中、コース上に散乱した事故車の部品に170km/hものスピードで突っ込んだのだ。この事故でマシンは大破し、車輌から投げ出された彼は一命を取り留めたものの手首の骨折や背中の負傷、割れたゴーグルのガラスで右目にダメージを負った。大怪我を負い、意識不明となっていたクリスティーの応急処置を行ったのは、たまたまレース観戦に訪れていた元プロ野球選手で引退後に医師となったマーク・ボールドウィンであった。

特異な設計と操縦性の悪さから商業的には失敗

レーシングカーを諦め実用車の開発に軸足を移すが……

入院中、担当医からは怪我による後遺症を懸念されたが、翌1908年にクリスティーはサーキットにカムバックした。その後もレース参戦を続けた彼は、1909年12月にインディアナポリス・モータースピードウェイで269km/hの世界最速記録(当時)を叩き出し、400mを8.37秒で駆け抜けた。この記録は全米のカーマニアを湧かせたが得られた成果ははそれだけだった。

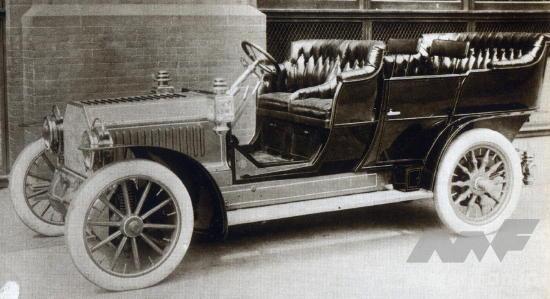

斬新なFWDレイアウトと高性能で知られたCDAMCのクルマであったが、クリスティーが自動車ビジネスから撤退する1910年までに販売されたのは、レーシングカー6台、ロードスター2台、ツーリングカー1台の合計9台だけだった。レースでの名声がビジネスに結びつかなかったのは、極端なフロントヘビーによるステアリングの重さと、コーナーを曲がる度に内輪側の重いクラッチを踏まなければならないという操作性の悪さが原因であった。

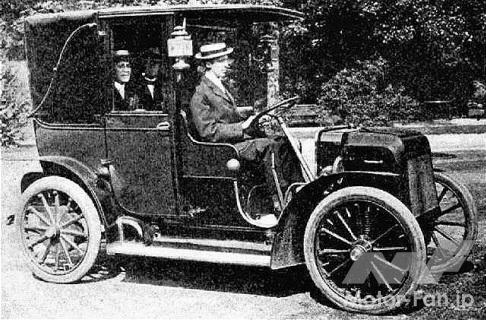

モータースポーツが一時の気晴らし以外、何の役にも立たないことを悟ったクリスティーは、フランスGP以降レース活動を徐々に縮小しており、FWDレイアウトを採用した実用車の開発に軸足を移すことになる。それにより生まれたのがFWDタクシーであった。ニューヨーク市内での営業を前提に製造されたこの車輌は、FWD車らしく車内空間の広さがウリであったが、凝った設計によりコストダウンが難しく、プロトタイプを含めてわずか10台が生産されたに過ぎない。

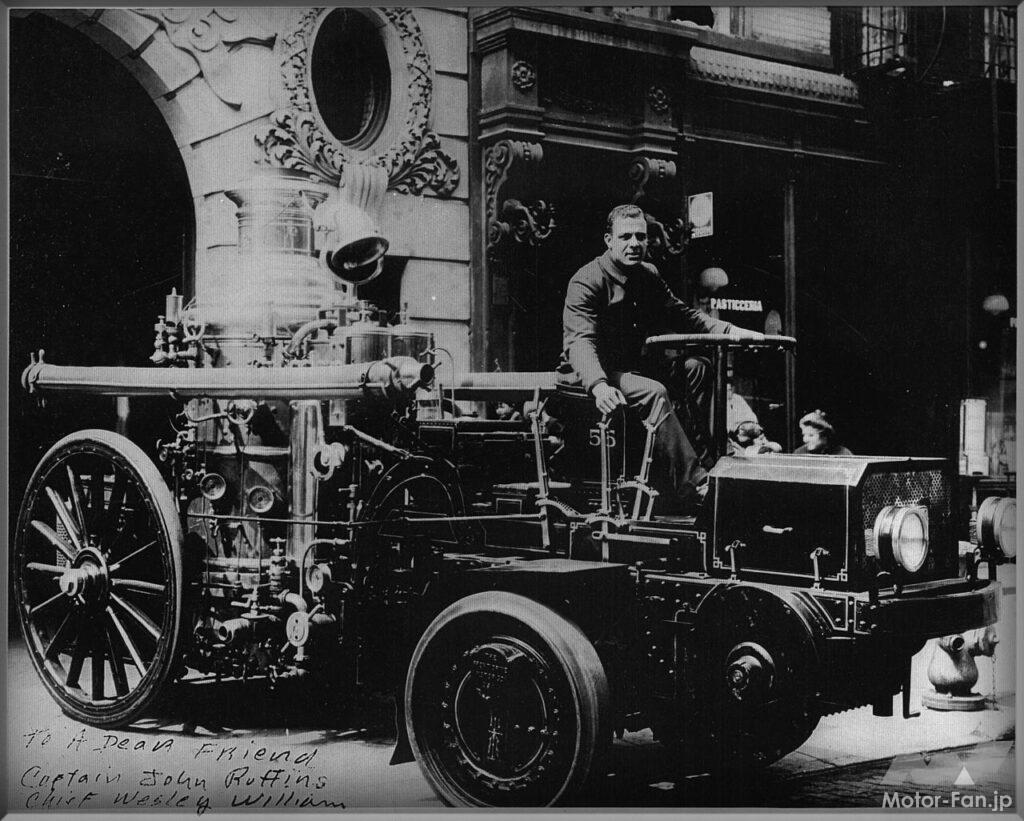

この失敗にもめげなかった彼が次に取り組んだのが、蒸気消防ポンプを牽引するFWD消防車で、こちらはそれなりに成功したらしく、ニューヨーク市を中心に全米のいくつかの消防署に採用された。クリスティーのFWD消防車は数百台が生産され、これが契機となり、従来までの消防馬車は徐々にフェードアウトし、代わりに内燃機関を搭載した消防車が普及することになった。