それはグラブじゃなく、鳥越コーチの「手」なのだ

2019年06月27日 16:40

野球

【君島圭介のスポーツと人間】何だろう、この違和感。それが最初の印象だった。

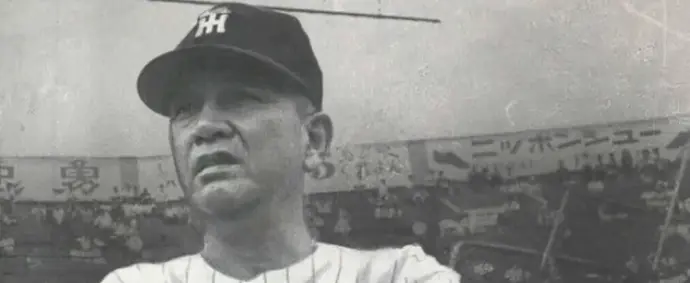

交流戦終了直後の26日午後。ロッテはZOZOマリンスタジアムで全体練習を行っていた。ベンチで選手がアップする様子を眺めていたとき、ふとその存在に気づいた。

グラブなのだ。確かに。ベンチの手すりに無造作に乗っているだけなのだが、何というか生き物のような存在感があった。異様な迫力だ。覗き込むとグラブには「鳥越」と刺繍してあった。ヘッドコーチのものだった。

鳥越コーチが現役時代に福岡ダイエーホークスの球団担当をしていたが、名手として名高い遊撃手のグラブを間近で観察した記憶はない。これはチャンスと、じっくり眺めた。

選手のグラブやバットにむやみやたらと触れないのが、記者としての不文律だ。でも見るのはタダである。

違和感の原因はすぐに分かった。指の部分が1本ごとに離れている。とくに中指の先は両隣と2センチ以上は離れ、独立して動かせるようになっている。全体的な形状はじゃんけんの「パー」の状態からバスケットボールのような大きなボールを掴んだままのように見える。

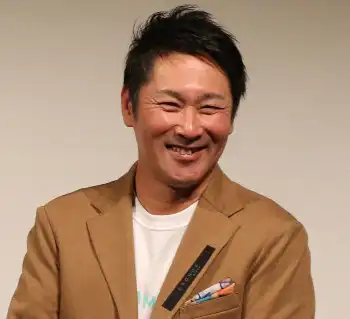

これが名手の道具か。感心していると、鳥越コーチがグラブを取りに来た。印象を伝えようと「このグラブは…」と切り出すと、こう言われた。

「グラブじゃないんです。これは、手」

手だから指が自由に動かせないといけないのか。

「だから、これは手なんで。暑いとか、寒いとか、雨の日でも違う。指の間が広い日も狭い日も固い日も柔らかい日もある。だって、これは手だから」

その「手」は現役時代のものより5ミリ小さいという。

「僕はグラブが手になって多少うまくなった。守備をほめられるとしたら、それは手のおかげなんです」

そうなのか。最初の違和感の原因がはっきり分かった。持ち主が指を入れなくても、グラブだけが動き出しそうな躍動感があった。それもそのはず。そこにあったのは、鳥越コーチの「手」そのものだったのだ。

その手が大観衆の前で圧倒的な捕球をすることも華麗な併殺にかかわることも、もうない。ただ、観客のいないグラウンドで、若い選手たちの前だけで、運がよければ好奇心旺盛な記者の前だけで、血の通う姿を見せてくれる。(専門委員)

グラブなのだ。確かに。ベンチの手すりに無造作に乗っているだけなのだが、何というか生き物のような存在感があった。異様な迫力だ。覗き込むとグラブには「鳥越」と刺繍してあった。ヘッドコーチのものだった。

鳥越コーチが現役時代に福岡ダイエーホークスの球団担当をしていたが、名手として名高い遊撃手のグラブを間近で観察した記憶はない。これはチャンスと、じっくり眺めた。

選手のグラブやバットにむやみやたらと触れないのが、記者としての不文律だ。でも見るのはタダである。

違和感の原因はすぐに分かった。指の部分が1本ごとに離れている。とくに中指の先は両隣と2センチ以上は離れ、独立して動かせるようになっている。全体的な形状はじゃんけんの「パー」の状態からバスケットボールのような大きなボールを掴んだままのように見える。

これが名手の道具か。感心していると、鳥越コーチがグラブを取りに来た。印象を伝えようと「このグラブは…」と切り出すと、こう言われた。

「グラブじゃないんです。これは、手」

手だから指が自由に動かせないといけないのか。

「だから、これは手なんで。暑いとか、寒いとか、雨の日でも違う。指の間が広い日も狭い日も固い日も柔らかい日もある。だって、これは手だから」

その「手」は現役時代のものより5ミリ小さいという。

「僕はグラブが手になって多少うまくなった。守備をほめられるとしたら、それは手のおかげなんです」

そうなのか。最初の違和感の原因がはっきり分かった。持ち主が指を入れなくても、グラブだけが動き出しそうな躍動感があった。それもそのはず。そこにあったのは、鳥越コーチの「手」そのものだったのだ。

その手が大観衆の前で圧倒的な捕球をすることも華麗な併殺にかかわることも、もうない。ただ、観客のいないグラウンドで、若い選手たちの前だけで、運がよければ好奇心旺盛な記者の前だけで、血の通う姿を見せてくれる。(専門委員)

おすすめテーマ

2019年06月27日のニュース

特集

野球のランキング

-

ファン投票では12球団唯一ゼロ…中日、高橋周平が選手間投票で選出 初の球宴「自分のプラスに」

-

広島エース&主砲がファン投票に続き選手間投票もW選出 大瀬良「また違う喜び」誠也「大変嬉しく」

-

それはグラブじゃなく、鳥越コーチの「手」なのだ

-

楽天・浅村 ファン&選手間W選出に喜び「ひとつでもいいプレーが出来るように」

-

-

オリックス メネセスと契約解除 本人コメントも発表「今回の結果にはショック…受け止めるしか」

-

「夢」を売る甲子園の野球グッズ――創業者の遺志継ぎ、シャープ産業が展示室

-

球宴、選手間投票結果発表 巨人・丸、中日・高橋らが新たに選出

-

ソフトB4選手が選手間投票で選出 千賀「松田さんがいるので…後ろでニヤニヤしながら見たい」

-

阪神・梅野 球団捕手初の球宴選手間投票選出「使ってくれる矢野監督に感謝」ファン投票とW選出

-

DeNA・ロペス 選手間投票で2年連続球宴出場「守備でも喜んでもらえるプレーを」

-

大谷 自己最速打球185キロ二塁打に「角度がつけばもっと良かった」

-

【28日の予告先発】セ、パ再開 DeNA・今永VS広島・大瀬良

-

日本ハム 9月に5試合「秋の大感謝祭」コンセプトは北海道への感謝

-

ヤンキースが29試合連続で本塁打 メジャー記録をさらに更新 次戦はロンドン

-

メネセスから検出「スタノゾール」 ベン・ジョンソンも使用

-

ドーピング違反…元楽天アマダーは6カ月間の出場停止処分受け退団

-

オリックス・メネセスから禁止薬物検出 1年間の出場停止処分

-

ドジャースのマーティン捕手が5番手で登板 三振1つを奪って無失点

-

ダルビッシュ 11試合ぶりに勝敗つくも黒星…5回5失点で今季4敗目

-

ロッテ 売り子ペナントレース6月1位は2年目のあやかさん

-

大谷 “技あり”3の3&1盗塁で躍動 チームの3連勝に貢献

-

ダルビッシュ 5回5失点で降板…60日ぶり白星ならず

-

巨人 新外国人デラロサが入団会見「光栄に思う」 背番号は「97」

-

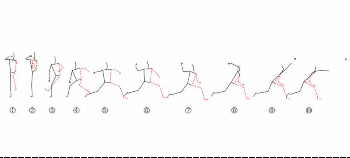

大船渡・佐々木は170キロ投げる!動作解析専門家が人類最速予言「そう遠くない将来に」

-

ドラ1候補勢力図に変化 佐々木圧倒的も興南・宮城の評価急上昇

-

7・11フレッシュ球宴で集結「高校BIG4」“出遅れ”中日・根尾は静かな闘志

-

大谷、同僚ラステラを“援護” 球宴出場へ投票呼びかけ

-

阪神・近本“虎の穴”で磨いた自慢の足 関学時代に“ケガの功名”

-

大谷 手術後初297日ぶりにブルペンで投球練習「懐かしかった 楽しかった」

-

広島、先発ローテ再編 リーグ戦再開初戦は大瀬良 谷間に2年目・遠藤初先発も

-

阪神・鳥谷38歳の決意 代打でもがく今季「一つでも勝ちに貢献できるように」

-

大船渡・佐々木に試練の夏 10日間で6戦の超過密日程 初戦は7・15

-

夏の甲子園、岩手、石川などで組み合わせ決定 星稜・奥川の初戦は…

-

輝星、根尾にリベンジ誓う フレッシュ球宴で激突「直球だけで抑えたい」

-

巨人、左右中継ぎを補強 日本ハムと2対2トレード 藤岡&鍵谷を獲得

-

日本ハム栗山監督、3年ぶり復帰の吉川に期待「長いイニング投げられる」

-

巨人・菅野9連戦初戦で雪辱果たす「ベストに持っていく」7・2中日戦先発へ

-

ヤクルト山田、得意の秋田で1000安打決める 巨人との2連戦に気合

-

広島“中崎不在”総力戦で乗り切る 佐々岡コーチ「今の布陣で戦う」

-

DeNAラミ監督、新目標を設定「5割復帰&Aクラス」

-

中日・笠原、一日限定で1軍練習参加 不整脈手術から復帰へ「ファームで結果残す」

-

阪神・矢野監督ミス撲滅へ意識改革 大山ら若手へ「ここから、どううまくなるかが大事」

-

阪神・上本、練習試合で生涯初の一塁 矢野監督ニヤリ「広がるね」

-

阪神・青柳、リーグ再開初戦先発で闘志「ありがたいこと」

-

オリ「5番・中川」継続へ 新人初の交流戦首位打者 西村監督「勝負強い」

-

オリ増井が1軍合流 28日から昇格へ 当面は“8回の男”

-

楽天・則本1軍復帰へ順調「嫌な痛みない」次回登板は7.2有力

-

ソフトB松田、自身初の交流戦MVP「素直にうれしい気持ちでいっぱい」

-

ディオーネ3連勝 アストライアに快勝 榊原がV打

-

ルール認知されてる?球宴ファン登場新方式は“失策”か

-

大谷、27日にブルペン投球 トミー・ジョン手術後初めて

-

マー君、歴史的一戦へ「準備しっかり」30日にロンドンでRソックス戦

-

マエケン、マイナー契約の北方と対面「諦めずに頑張れ」