初代ロードスターの原点に迫る【前編】コンセプトは女性向けコミューターだった!『懐かしのデザイン探訪』

2024年05月26日 12:00

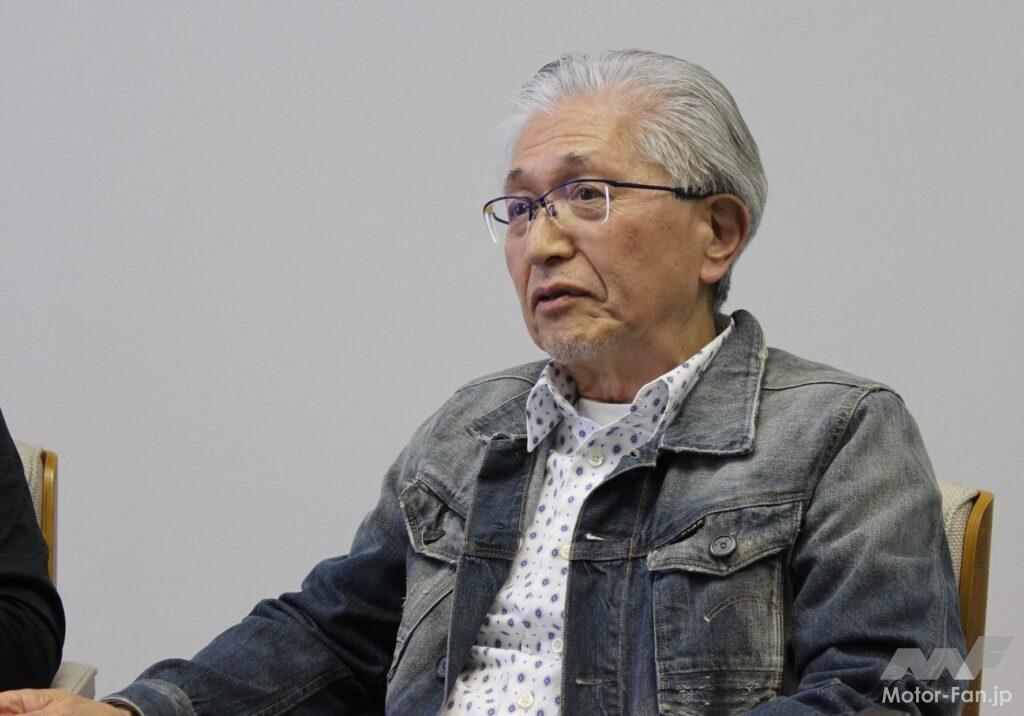

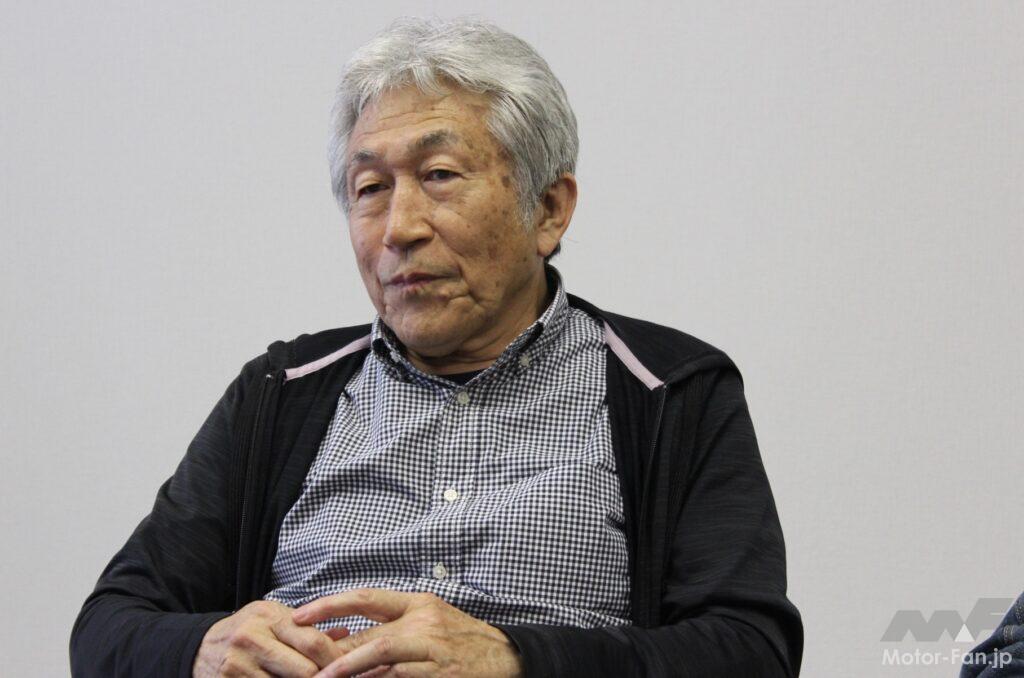

初代ロードスター誕生のキーマン:八木将雄と梶山茂

量産型NAロードスターのデザイン開発には、長い「前史」がある。その主たる舞台になったのが、米国カリフォルニア州アーバインにあったマツダ米国子会社のMANA=マツダ・ノースアメリカ、現在のMNAO(マツダ・ノースアメリカン・オペレーションズ=略称エムネオ)である。

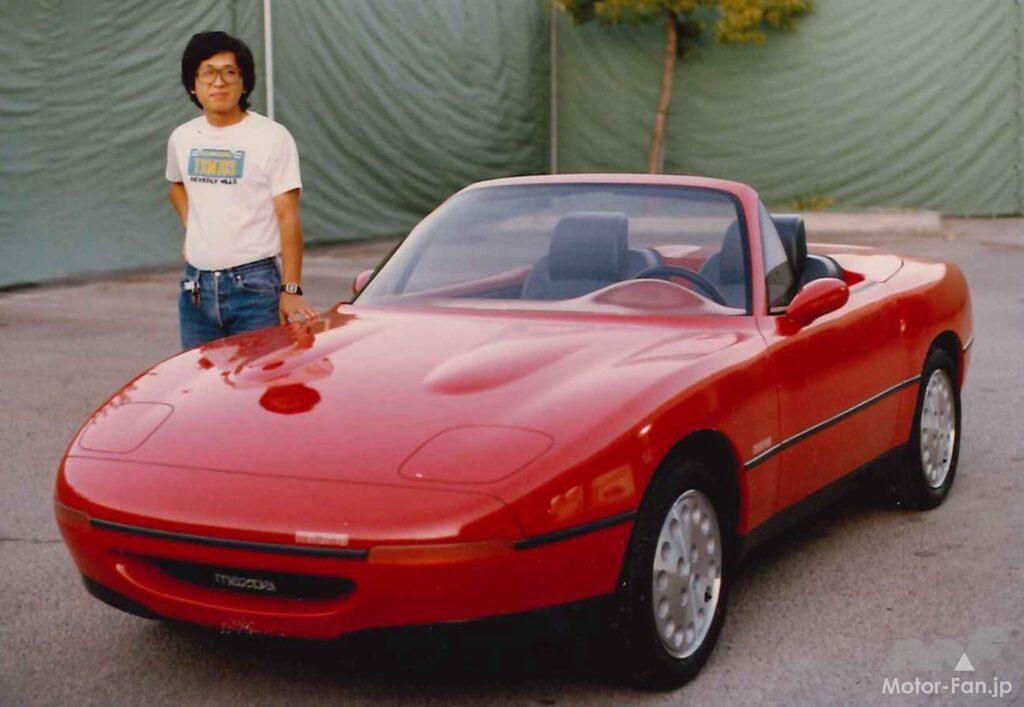

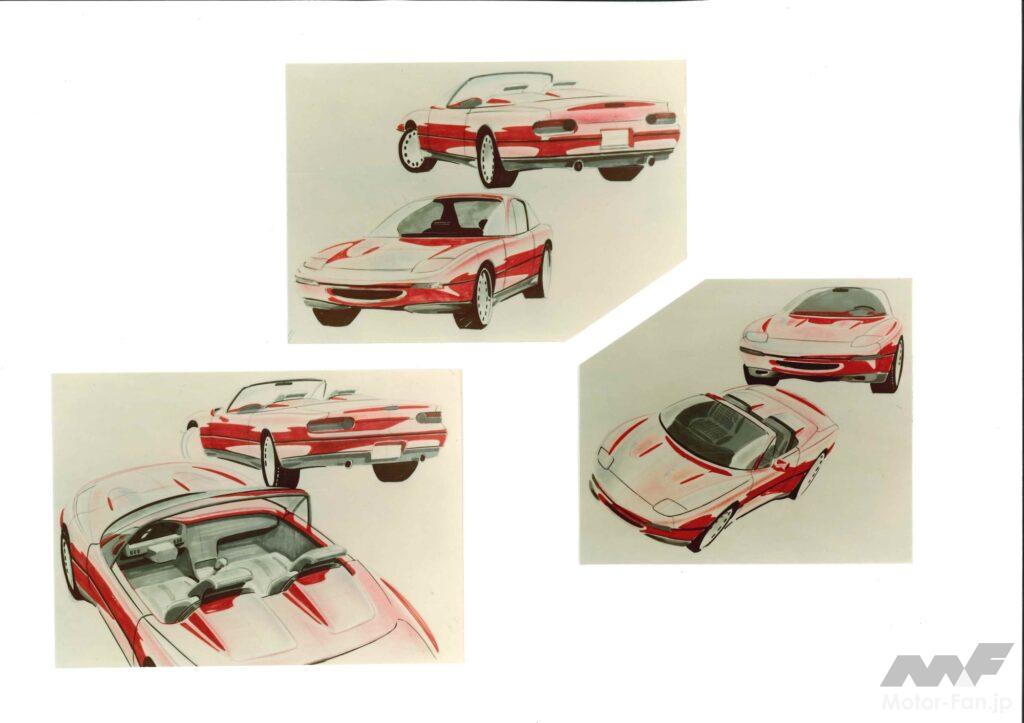

MANAでライトウェイトスポーツのプロジェクトが始まったのは83年のことだ。コードネームは「P729」。何人かのデザイナーがスケッチを描いたなか、福田成徳MANA副社長(後のデザイン本部長)が選んだのは八木将雄の提案だった。八木は81年2月からMANAに出向していた。

デザインが一案に決まったら次は1/1クレイモデルだが、当時のMANAにはまだモデラーがいない。本社から梶山茂、森武昭が84年5月に出張派遣された。P729のクレイモデル制作はより経験豊富な梶山がリーダーとなって進めた。

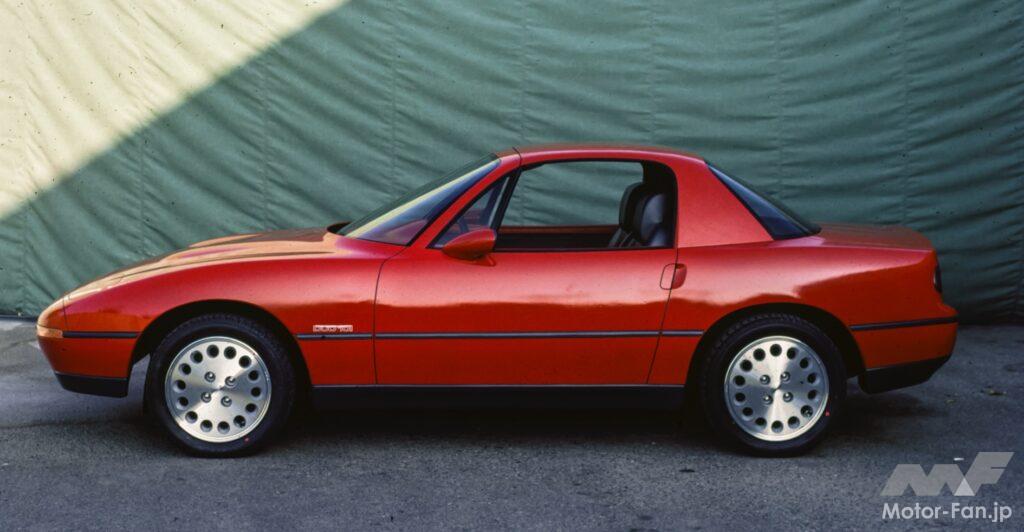

完成した1/1クレイモデルは広島本社に送られ、84年9月、東京スタジオが開発した2案のモデルと共に上層部にプレゼンテーション。そこでMANA案が選択された。つまりこれがNAのエクステリア・デザインの、まさに原点になったわけだ。

40年前のこの原点に焦点を当ててみたいと、かねて親交のある横浜在住の八木に連絡したところ、梶山も近くにお住まいとのこと。八木は89年にマツダを退職して工業デザイナーとして活動しており、梶山も2014年に定年退職しているが、マツダ広報の協力により同社横浜研究所でお二人へのインタビューが実現した。本稿掲載の写真の多くは、彼らが個人的に保管していたものだ。

ただし八木と梶山がMANAで手掛けたP729はあくまで先行開発段階のスタディであり、長い「前史」のなかでは1次案という位置付けになる。その後、八木の後任として84年9月にMANAに出向した林浩一が2次案、さらに3次案の1/1モデルを開発。その3次モデルをベースに、本社デザイン部の田中俊治がチーフデザイナーとなって「日本の美意識」を盛り込み、リファインして誕生したのが量産NAのエクステリアデザインである。

アメリカでデザインするということ

マツダが初めて米国にデザイナーを駐在させたのは78年6月だった。まずはデザイン部の先行開発グループのリーダーだった内田亮が渡米し、翌79年2月に吉原昭に交代。続いて80年2月に山本裕士が派遣された。ここまでは駐在デザイナーは一人だけ。二名体制にしてデザイン活動を本格化させたい機運が次第に高まり、若手の八木が派遣されることになった。

トヨタは72年に米国デザイン拠点のキャルティ(Calty Desgin Reserch Inc.)をカリフォルニア州エルセグンドに設立。アメリカ国外のメーカーがアメリカにデザインスタジオを設けたパイオニアだ。78年には同州ニューポートビーチの新社屋を建設して移転した。

当時すでにアメリカは日本メーカーにとって大きな市場になっていた。そこで共感される製品を生み出すには、現地に拠点を設け、現地で暮らしながらデザインする必要がある。日産は80年6月、NDI(Nissan Design International/現在のNissan Design America)を同州サンディエゴに開設。三菱もカリフォルニアにスタジオを作る計画を進めていた。

しかし80年当時のマツダはアーバインに駐在員事務所があるだけ。それもロータリーエンジンのリビルドを行う工場に間借りしたような事務所だったから、デザインの実務などできない。そこで駐在員事務所とリビルド工場を統合して81年4月にMANAを設立する一方、小規模ながらもデザインスタジオを設けるべく社屋を建て替えることになった。

八木は72年にマツダ入社。ルーチェやコスモなど上級車種のグループでエクステリアデザインの経験を積んだ後、先行開発グループに移って空力研究に携わっていたときにアメリカ駐在を命じられた。「赴任したときは社屋が建て替え工事中だったので、ニューポートビーチにアパートを借りて、そこで山本さんと二人で仕事していた」と八木は振り返る。

最初の大きな仕事は「B2000の先行開発だった」という。85年に米国で発売されたピックアップである。アパートでスケッチを描くうちに新社屋のスタジオが完成。しかしまだ1/1クレイモデルの設備はないスタジオだった。

MANA(マツダ・ノースアメリカ)は先行開発拠点

トヨタのキャルティや日産のNDIがデザインに特化した拠点であるのに対して、MANAのデザインチームはPPR(プロダクト・プランニング&リサーチ)部門に属し、商品企画と一体になって先行開発提案を行うのが特徴だった。

81年10月に商品企画担当として、米国モータトレンド誌のジャーリストだったボブ・ホールがMANAに加入。三栄のモーターファン誌のロサンゼルス通信員も務めていたボブは日本語が堪能で、当時マツダの技術開発のトップだった山本健一(後の社長)にインタビューした縁でMANAに誘われた。

そして83年には、本社デザイン部で前田又三郎部長に次ぐ職位にいた福田成徳が山本に代わってMANAに赴任し、副社長に就任。同じ83年にオペルから若手のマーク・ジョーダン(86年にGMデザインのトップに就くチャック・ジョーダンの息子)、BMWから経験豊富な俣野努が相次いでMANAに移籍してきた。いずれもボブ・ホールが声をかけ、福田が面接選考したデザイナーだ。

こうしてMANAのデザインの陣容が充実するなか、1/1モデルを制作できる本格的なデザインスタジオの建設計画がスタート。そして83年11月、NAロードスターの原点となるP729プロジェクトも始動することとなった。

スポーツカーだけど、コンセプトはコミューター

かつて50〜60年代に英国を中心に多くのオープンボディのライトウェイトスポーツが輩出され、欧米で人気を得たが、70年代の排ガス規制や安全法規の強化によって根絶してしまった。89年に登場したNAロードスターが、それを復活させたクルマとして高い評価を得たのは事実だろう。

しかしMANAで始まったP729は、クラシックなオープンスポーツの現代版を狙ったものではなかった。八木がこう語る。

「コンセプトは若い女性が通勤や買い物で乗るコミューター。日本ではスポーツカーを非日常的な乗り物と受け止めるけれど、アメリカは違う。初代RX-7もアメリカではそういうふうに使われていた。そこで女性に受け入れてもらいやすいように、シンプルなデザインを目指した」

70年代からアメリカでは、トヨタ・セリカを筆頭に日本製のクーペが女性需要を掴み、「セクレタリーカー」のブームを巻き起こした。もちろんセクレタリー=秘書だけが、それを買ったわけではない。セクレタリーを働く女性たちのイメージリーダーとして、「セクレタリーカー」という言葉が生まれたのだ。初代RX-7もそのブームに乗って、アメリカ市場に浸透した。

ちなみにP729が始まる前に、2代目RX-7のデザインチームがMANAを訪れ、初期のイメージ創りを行っている。2代目RX-7が初代より大きく、パワフルになることを、MANAのメンバーは充分にわかっていた。

「それもあって、コンパクトで手軽なFRのスポーツカーが必要だいう話になった」と八木。初代RX-7の需要を受け継ぐためには、女性向けのコミューターというコンセプトが必然だったわけだ。

以下、後編に続く。