子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法

2024年06月20日 09:00

お子さんにスポーツをさせたいと思っている、もしくはスポーツをさせているお父さんお母さんは多いでしょう。そして「やるからにはそれなりになって欲しい」と考えるのは、親として当然といえます。

しかし体力的な問題や、まわりの子との成長の個人差、スポーツとの相性などにより、うまく活躍できないことも少なくありません。

そのとき、親としてどのように考え、接してあげられるでしょうか。

一番苦しんでいるのは本人かもしれないのに、「結果が出ていないのは努力が足りないから」と語ったり、結果が出ていないと「ダメな子」と言ってしまったり。

親の考え方や接し方で、子どもの将来は大きく変わります。

どのように考え、接してあげたらいいのか。親が実践したい心の教育について、教育現場でスポーツ指導の実績を持つ筆者が紹介します。

いま重視されている「非認知能力」とは

新学習指導要領により、平成30年度から順次、教育が変わっていきます。とくに、幼児教育において「非認知能力」を育てていきたいという内容になっています。

非認知能力とは、学力のように数字にできない力を指しています。

裏を返せば、過去には身についているはずだった非認知能力が身についていない現状があるということです。

非認知能力とは、一体どんな力を指すのでしょうか。

非認知能力とは

非認知能力は「粘り強さ」「協調性」「やり抜く力」「自制心」「感謝する力」などを指し、それらは以下の3つに分類されるとしています。

1)目標に向かってやり抜こうとする力

2)感情をコントロールする力

3)人と上手にコミュニケーションを取る力

例:サッカーが上手ではなく、試合に出ることができない

具体的な例として、「サッカーが上手ではなく、試合に出ることができない」としましょう。

それでも、たとえば次のような成長が見られるのであれば、サッカーの練習をしてきた価値があるのではないでしょうか。

- サッカーが好きで楽しんで練習を行っている

- もとは嫌いだったが真剣に取り組むようになった

- 自分なりに工夫している

- うまくいかなくても、相手に負けてもイライラせずに、次に向けて気持ちを整理できる

- まわりの人にアドバイスを聞きながら練習できる

- コーチの話をしっかり聞き、感謝の気持ちを持てる

練習を積み重ねてきたからこそ、これらの力が身についたり、成長が見られるようになっていきます。

たとえ他人より下手でも、あるいは試合に出られなくても、このような力や気持ち、考え方が身についたり、その方向に向かったりしているのであれば、今後の人生において大きな財産を得たといえるでしょう。

現状は非認知能力が育まれにくい状態である

本来は、近所のお兄さん・お姉さんやお友達と外で遊ぶなどして、そのカッコイイ姿に「あんな風になりたい」という憧れを抱き、自然と非認知能力は育ってくるものでした。

しかし社会が発展するにつれ、大人の都合で子ども社会が崩壊しており、子どもが犠牲になってしまっています。

そのため、現在の子どもたちはそのような気持ちや力を育てる機会が少なく、成長してきてしまったのです。

ときには「最近の子どもは……」と思うことがあるかもしれませんが、そんなときこそ、非認知能力の大切さを伝えてあげてください。

プロフィール

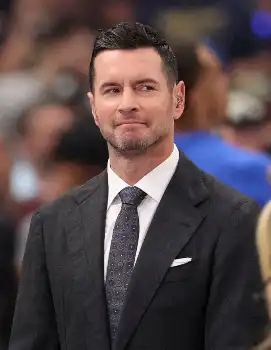

赤堀達也(あかほり・たつや)

1975年生まれ、静岡県出身。小中大でバスケを指導し、独創的理論・論理的指導で選手育成をする。体力テストが低水準校で県優勝し、無名選手達で東海大会6位となる。最高は全国準優勝。2019年度より旭川大学短期大学部准教授として、これらの理論を応用した幼児体育・健康の研究を行う。またパーソナルストレッチやスポーツスタッキング、部活動改革にも取組む。

[HP] https://mt-a.jimdo.com

<Text:赤堀達也>

おすすめテーマ

2024年06月20日のニュース

特集

スポーツのランキング

-

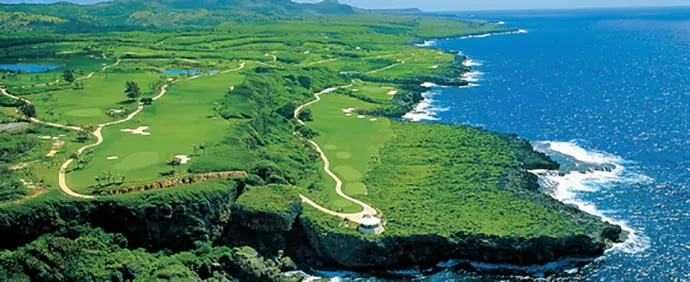

金子駆大が63をマークし自身初の単独首位発進「パットが入ってくれた」

-

【バレー女子】世界7位の日本 同6位中国から2セット連取 高さにサーブで対抗 NL決勝T準々決勝

-

【バレー女子】世界ランク7位の日本 同6位の中国の高さに苦しむも第1セット先取 NL決勝T準々決勝

-

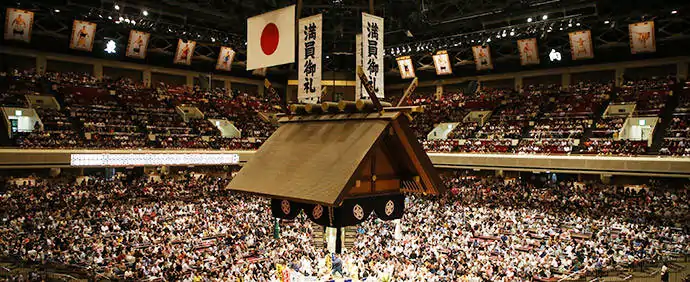

貴闘力が貴乃花とコラボ!!栃木県鹿沼市に相撲ミュージアム建設計画

-

国内トップクラスの高額賞金大会で黄金世代の高橋彩華が65で首位スタート

-

古江彩佳「上位目指したい」「しっかり集中できれば」 パリ切符かけ全米女子プロへ

-

スポクラ・安楽宙斗、パリ五輪へ決意「今までで一番強い自分で臨む」 体幹&保持力アップで進化

-

【陸上】110m障害・泉谷駿介、パリ五輪で「自分の力出し切る」ナイキイベントで決意

-

渋野日向子「いい思い出をつくりたい」「前よりは自信を持って臨める」全米女子プロへ意欲

-

相撲協会が昨年に次いで線虫がん検査「N―NOSE」を実施 国技館などで197の検体を回収

-

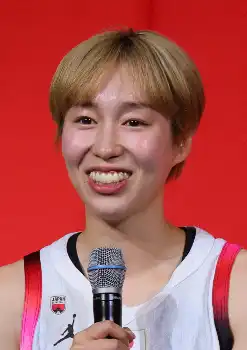

大谷翔平との2ショット話題の女子バスケ選手が左膝前十字じん帯を断裂 パリ五輪欠場へ

-

【バレーボール】日本代表セッター関菜々巳イタリア1部コネリアーノ移籍

-

スケボー20歳未満4選手、海外大会飲酒にさまざまな意見、ネット「上海では合法」「実名で報道すべき」

-

永久シードの片山晋呉が「うるっときた」と感心した臼井麗香のプレーとは

-

パリ五輪代表の17歳・安楽宙斗、JSOLと所属スポンサー契約締結 スポクラ複合金メダル候補

-

平田憲聖 1年半ぶりのセルフプレー「疲労感が…」それでも67の上々発進

-

【ラグビー】エディージャパン 22日イングランド戦メンバー発表 早大2年・矢崎が先発 主将はリーチ

-

関脇転落の霧島が出稽古再開したことを明かす「優勝という強い気持ちで」10勝以上での大関復帰へ闘志

-

「カッピー」こと河野祐輝が今季初戦で64の好発進 8アンダーの暫定首位

-

キンクミ ノースリーブの私服姿公開に「ツアープロなのにモデルさんに見えちゃう」「いつもオシャレ」

-

新潟のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

四日市のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

富山のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

浜松のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

スポーツ教室に通っていない子のほうが、運動神経がいい?3つの研究から考える子どもの習い事

-

金沢のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

子どもに「結果が出ないとダメ、努力が足りない」と言っている親に伝えたい、心の教育方法

-

亀有のおすすめパーソナルジム5選。特徴と料金まとめ

-

岐阜市のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

盛岡のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

鳥取のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

大津のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

山形市のおすすめパーソナルジム10選。特徴と料金まとめ

-

全身を鍛えるダンベルHIIT。筋トレ女子が実演

-

肩こりと腰痛の予防に。部屋でできるゆったりストレッチ

-

炭酸水ダイエットは痩せる?効果や注意点、続けるコツを解説[薬剤師監修]

-

初のメジャー制覇果たした岩田寛 口数少なくても“ヒロシ節”で周囲は笑顔に

-

池江璃花子 ローマの休日ショット披露 「あしながっ」「カッコいい」の美スタイルにファンもいいね!

-

バレー女子 五輪でブラジル、ポーランドらと同組に 難敵エースどう止める?“前哨戦”にも注目

-

バレー男子 カナダに敗れ世界ランク5位→その後6位まで後退

-

「SVリーグ」開幕戦 男子は高橋藍のサントリーVS西田有志の大阪ブルテオン

-

大の里人気か!?石川県出身の準ご当所、名古屋場所6年ぶりチケット完売 「大の里がどれだけ勝てるか」

-

スケボー20歳未満の4選手が飲酒で厳重注意 中国では18歳以上は飲酒できると勧められ、意図せず

-

ゴルフ女子五輪代表 古江逃げ切るか、畑岡逆転か、山下大まくりも!ポイント差わずかで3人の争奪戦

サッカー元日本代表・槙野智章さんに聞く、“トップアスリート”になる条件

サッカー元日本代表・槙野智章さんに聞く、“トップアスリート”になる条件 子どもの“心の知能指数”を育てる。「非認知能力」を鍛える運動遊び17選

子どもの“心の知能指数”を育てる。「非認知能力」を鍛える運動遊び17選