「セクシー田中さん」問題、調査報告書の「まとめ」全文 日テレ・小学館で「原作の扱い」意見に相違

2024年05月31日 17:03

芸能

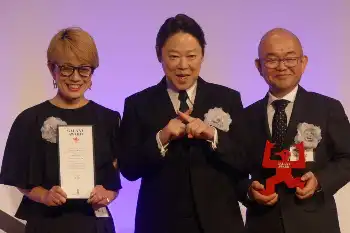

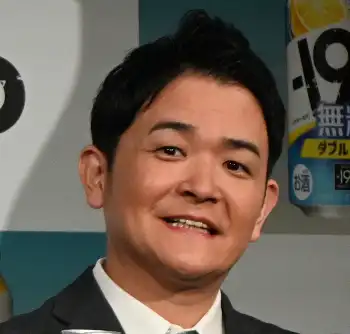

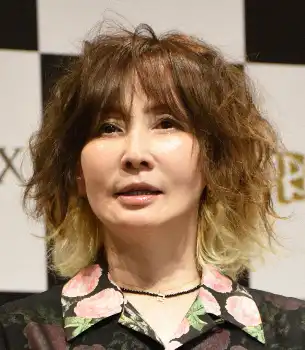

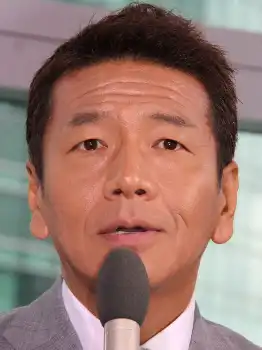

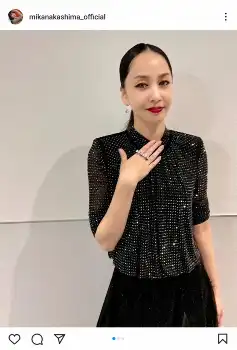

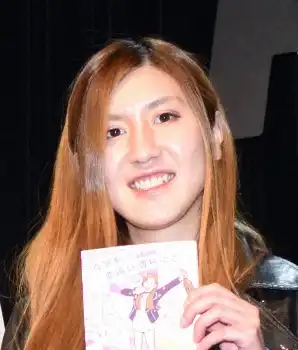

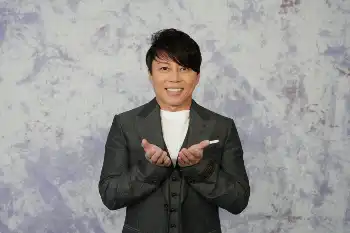

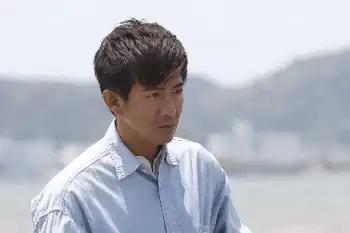

日本テレビは31日、昨年10月期放送の同局ドラマ「セクシー田中さん」原作者で漫画家の芦原妃名子さん(享年50)が急死した問題について、「社内特別調査チーム」による調査結果を報告した。

調査チームは、約3カ月に渡る調査結果を、90ページに及ぶ報告書にまとめた。報告書には、本件についての経緯や制作側と原作側の詳細なやり取り、ドラマ制作現場の実態や反省点などが記されている。

その中で、「本件の状況まとめ」として、時系列的に総括した。

▽調査報告書の総括は以下の通り。

「最初初に原作サイドと制作サイドで、脚本制作の進め方、とりわけドラマオリジナル部分の制作手法に関する原作サイドからの「要望」について大きな認識の齟齬が生じ、これが解消されないままプロット・脚本案のラリーが続けられたこと、また、制作途中でリテイクの発生などのトラブルが発生したことなどにより、制作サイドが考えるよりも、原作者の不満が急速に蓄積していった。

このような蓄積された不満が、本件脚本家を含む制作サイドへの不信につながってしまい、その結果、やむを得ず原作者としての権利にも言及しながら本件脚本家を降板させる、またクレジットについても、日本テレビの要望を受け付けないという事態を引き起こした。そして、これらの求めに対し、最終話までの放送を守りたい日本テレビとしては、本件原作者の意向に従うという選択をせざるを得なかった。

一方、このような日本テレビの判断に対して本件脚本家は不満を持ち、特にクレジットに関しては、ここで自分が折れてしまうとすべての脚本家の尊厳に係わるという危機感を持つに至った。そのため、自分が9、10話の脚本を書いていない事実を周知する趣旨も合わせて、インスタグラムで投稿を行った。

本件脚本家の投稿に対して、日本テレビは、さらなる騒動の拡大を避けるため、また、脚本家個人のSNS投稿を取り下げるよう求めることは法的に難しいのではないかという法務見解もあったため、削除を求める、公式コメントを出すなどの対応はしなかった。

本件原作者は作品の出来自体には満足している様子が見られたが、本件脚本家のSNS投稿を目にしたことにより、事の経緯と自分の立場を説明する必要があると感じ、ブログとXに投稿した。これがインターネット上で大きく取り上げられ、賛否両論を含む様々な意見が飛び交う事態に発展した。

本件の分析は以上に述べたとおりであり、このような流れになったことに制作サイドの個々の判断にも、またこうした個々の判断の土台となった日本テレビの制作体制にも、振り返って見つめ直すべきポイントがあった。これらの視点は、本件の分析・検証に続く今後に向けた提言を考案する上で重要な指針とすべきものだと思科される。

この点、ドラマ班を含むエンタメ番組制作の責任者である日本テレビコンテンツ制作局の幹部G氏は、「ドラマという専門性が高い分野に常に遠慮があった」、「人材育成や制作状況などにもっと気を配り、管理するべきであった」とした上で、「今回ゴールデン・プライム帯のメインプロデューサーを一人で担当させるが決まったとき、上長として、サポート体制を整えるよう的確に指示をするべきであった」、「プロデューサーが追い込まれている状況を把握できなかった自身にも責任があった」と振り返っているように、これは決して個人の問題ではなく、日本テレビという組織全体のこととして向き合うべき課題であると当調査チームは考えている。

最後に、今回の直接的な原因とまではいえないが、本件を通じて浮かび上がった小学館と日本テレビの根本的な立場や考え方の違いについても指摘しておきたい。

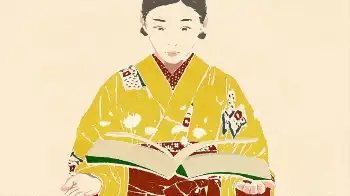

それは「原作」という作品に対して向ける視点の違いである。いうまでもなく、日本テレビは、著作権者にあたる原作者(ライセンサー)から、原作の利用許諾を得た上で、新たにドラマを制作・放送するライセンシーという立場である。もっとも、そうではあるものの、今回当調査のヒアリング等を通じ、制作サイドにおいては、原作を映像化するという作業の中で、原作を何ら改変しないことは基本的にないという考え方が標準的であることや、原作をもとに、どのようなエッセンスを加えれば、より視聴者の興味を惹きつけるドラマにできるか、という考えを少なからず持って企画・制作に当たっているということが分かった。これは、ドラマという映像コンテンツはあくまでもテレビ局の作品であるという考え方が根底にあるものと思われる。

この点に関して、小学館S氏は当調査チームの質問に対して、あくまで個人の見解とした上で「ドラマ制作という一面だけを見れば、作家の先生や担当編集者はテレビドラマの制作者あるいは制作協力者ではない。作家の先生、担当編集部、担当編集者は、利用許諾者(ライセンサー)であり、監修者であるから、制作者側(ライセンシー)と必要以上に相互理解を深める必要はない」、「ドラマ制作者の意図や思いといったものは、作家の先生がそれらを受容可能か否かで判断されるべきことであり、双方協議の上、落としどころを調整するようなものでない」、「貴社に限らず、ドラマ制作者側は、ドラマ制作にあたり原作作品を改変するのが当然で、原作作品の設定やフォーマットだけ利用して、ドラマの内容は制作側が自由に改変できると考えているように見受けられた例が多数ある。…ドラマ制作者側のそういった意識の改革が必要」、「原作を利用する以上、必要最低限の改変とすべきだということをドラマ制作者側が認識すべき」といった回答をしている。

S氏の回答は、小学館の会社としての立場を説明しているものではないが、中にはこうした考えもあるということを制作サイドが理解して制作に当たっていたといえるかどうか、これも本件において振り返るべき重要なポイントではないだろうか。

その中で、「本件の状況まとめ」として、時系列的に総括した。

▽調査報告書の総括は以下の通り。

「最初初に原作サイドと制作サイドで、脚本制作の進め方、とりわけドラマオリジナル部分の制作手法に関する原作サイドからの「要望」について大きな認識の齟齬が生じ、これが解消されないままプロット・脚本案のラリーが続けられたこと、また、制作途中でリテイクの発生などのトラブルが発生したことなどにより、制作サイドが考えるよりも、原作者の不満が急速に蓄積していった。

このような蓄積された不満が、本件脚本家を含む制作サイドへの不信につながってしまい、その結果、やむを得ず原作者としての権利にも言及しながら本件脚本家を降板させる、またクレジットについても、日本テレビの要望を受け付けないという事態を引き起こした。そして、これらの求めに対し、最終話までの放送を守りたい日本テレビとしては、本件原作者の意向に従うという選択をせざるを得なかった。

一方、このような日本テレビの判断に対して本件脚本家は不満を持ち、特にクレジットに関しては、ここで自分が折れてしまうとすべての脚本家の尊厳に係わるという危機感を持つに至った。そのため、自分が9、10話の脚本を書いていない事実を周知する趣旨も合わせて、インスタグラムで投稿を行った。

本件脚本家の投稿に対して、日本テレビは、さらなる騒動の拡大を避けるため、また、脚本家個人のSNS投稿を取り下げるよう求めることは法的に難しいのではないかという法務見解もあったため、削除を求める、公式コメントを出すなどの対応はしなかった。

本件原作者は作品の出来自体には満足している様子が見られたが、本件脚本家のSNS投稿を目にしたことにより、事の経緯と自分の立場を説明する必要があると感じ、ブログとXに投稿した。これがインターネット上で大きく取り上げられ、賛否両論を含む様々な意見が飛び交う事態に発展した。

本件の分析は以上に述べたとおりであり、このような流れになったことに制作サイドの個々の判断にも、またこうした個々の判断の土台となった日本テレビの制作体制にも、振り返って見つめ直すべきポイントがあった。これらの視点は、本件の分析・検証に続く今後に向けた提言を考案する上で重要な指針とすべきものだと思科される。

この点、ドラマ班を含むエンタメ番組制作の責任者である日本テレビコンテンツ制作局の幹部G氏は、「ドラマという専門性が高い分野に常に遠慮があった」、「人材育成や制作状況などにもっと気を配り、管理するべきであった」とした上で、「今回ゴールデン・プライム帯のメインプロデューサーを一人で担当させるが決まったとき、上長として、サポート体制を整えるよう的確に指示をするべきであった」、「プロデューサーが追い込まれている状況を把握できなかった自身にも責任があった」と振り返っているように、これは決して個人の問題ではなく、日本テレビという組織全体のこととして向き合うべき課題であると当調査チームは考えている。

最後に、今回の直接的な原因とまではいえないが、本件を通じて浮かび上がった小学館と日本テレビの根本的な立場や考え方の違いについても指摘しておきたい。

それは「原作」という作品に対して向ける視点の違いである。いうまでもなく、日本テレビは、著作権者にあたる原作者(ライセンサー)から、原作の利用許諾を得た上で、新たにドラマを制作・放送するライセンシーという立場である。もっとも、そうではあるものの、今回当調査のヒアリング等を通じ、制作サイドにおいては、原作を映像化するという作業の中で、原作を何ら改変しないことは基本的にないという考え方が標準的であることや、原作をもとに、どのようなエッセンスを加えれば、より視聴者の興味を惹きつけるドラマにできるか、という考えを少なからず持って企画・制作に当たっているということが分かった。これは、ドラマという映像コンテンツはあくまでもテレビ局の作品であるという考え方が根底にあるものと思われる。

この点に関して、小学館S氏は当調査チームの質問に対して、あくまで個人の見解とした上で「ドラマ制作という一面だけを見れば、作家の先生や担当編集者はテレビドラマの制作者あるいは制作協力者ではない。作家の先生、担当編集部、担当編集者は、利用許諾者(ライセンサー)であり、監修者であるから、制作者側(ライセンシー)と必要以上に相互理解を深める必要はない」、「ドラマ制作者の意図や思いといったものは、作家の先生がそれらを受容可能か否かで判断されるべきことであり、双方協議の上、落としどころを調整するようなものでない」、「貴社に限らず、ドラマ制作者側は、ドラマ制作にあたり原作作品を改変するのが当然で、原作作品の設定やフォーマットだけ利用して、ドラマの内容は制作側が自由に改変できると考えているように見受けられた例が多数ある。…ドラマ制作者側のそういった意識の改革が必要」、「原作を利用する以上、必要最低限の改変とすべきだということをドラマ制作者側が認識すべき」といった回答をしている。

S氏の回答は、小学館の会社としての立場を説明しているものではないが、中にはこうした考えもあるということを制作サイドが理解して制作に当たっていたといえるかどうか、これも本件において振り返るべき重要なポイントではないだろうか。